「ダブルボトム」とは

FXのチャート分析において代表的な「チャートパターン」というのがいくつもありますが、その代表的なものが「ダブルボトム」「ダブルトップ」ですね。

今回は、「ダブルボトム」について書きますが、「ダブルトップ」についても同様です。

ダブルボトムは「トレンドの反転のサイン」として説明されることが多いチャートパターンです。

形だけ覚えるのではなく、なぜ反転のサインと呼ばれるのか?という本質を理解しましょうという解説を以前にしてますので、詳しくはそちらの記事を読んでみてください。

今回は、上記の記事についての補足のような内容になります。

「ダブルボトムには2種類ある!?」なんてタイトルを付けさせてもらいましたが、理解している人からすると、なんだそんなことかという感じではありますが、意外とイメージ出来ていない人もいますので、解説します。

「調整」と「反転」の2種類

2種類のダブルボトムというのは「調整」と「反転」です。

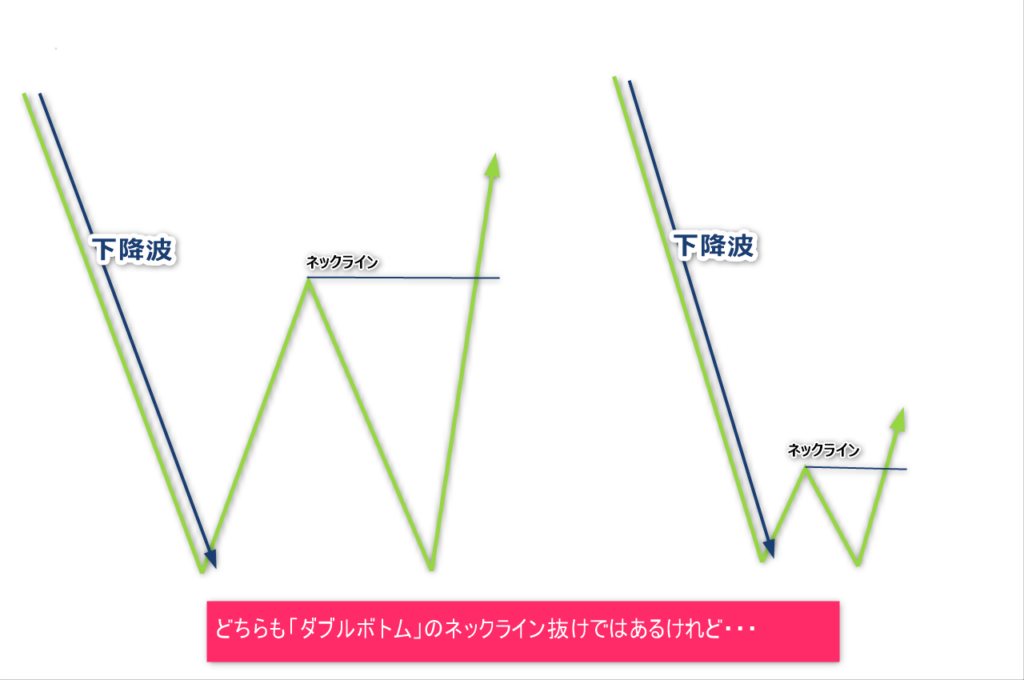

まず、下の画像を見てください。

上の画像は、2つとも「ダブルボトム」のネックライン抜けの場面ではありますが、「本質」的には違うというのが分かりますでしょうか?

ネックラインを抜けた時に「何がイメージ出来るか?」が違うんですよね。

それは、「下降波が反転する」というイメージと、「下降波が調整に入る」というイメージですね。

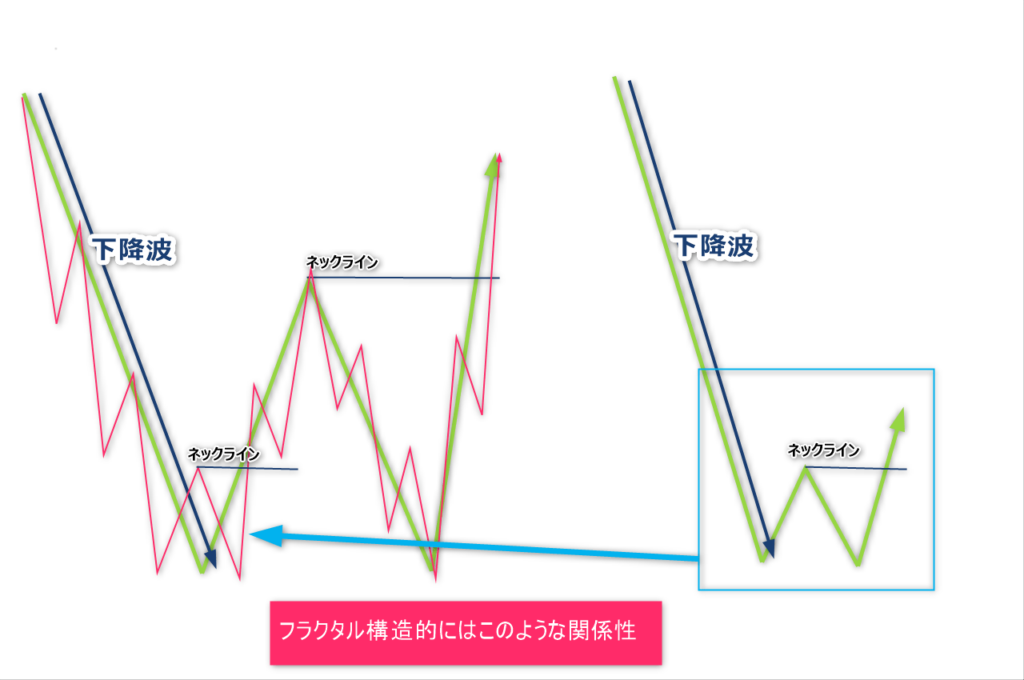

種明かしのように、さらに分かりやすくした画像がこちら。

そうなんです、右側の小さいダブルボトムは、フラクタル構造的に「下位レベルのダブルボトム」だったんですね。

つまり、下降波にとって下位レベルのダブルボトムということは、下降波の「反転」ではなくて下降波が「調整」に入る、つまり上昇調整波が発生する、もしくは発生したと判断されるネックラインと言えます。

下位レベルのダブルボトムのネックラインを上抜けることによってピンク色の下位レベルの下降トレンドは「反転」します。

それによって、緑色レベルにおいては「上昇調整波」が発生していると判断出来るので、緑色レベルにとっては「調整に入った」ダブルボトムと言えるんですね。

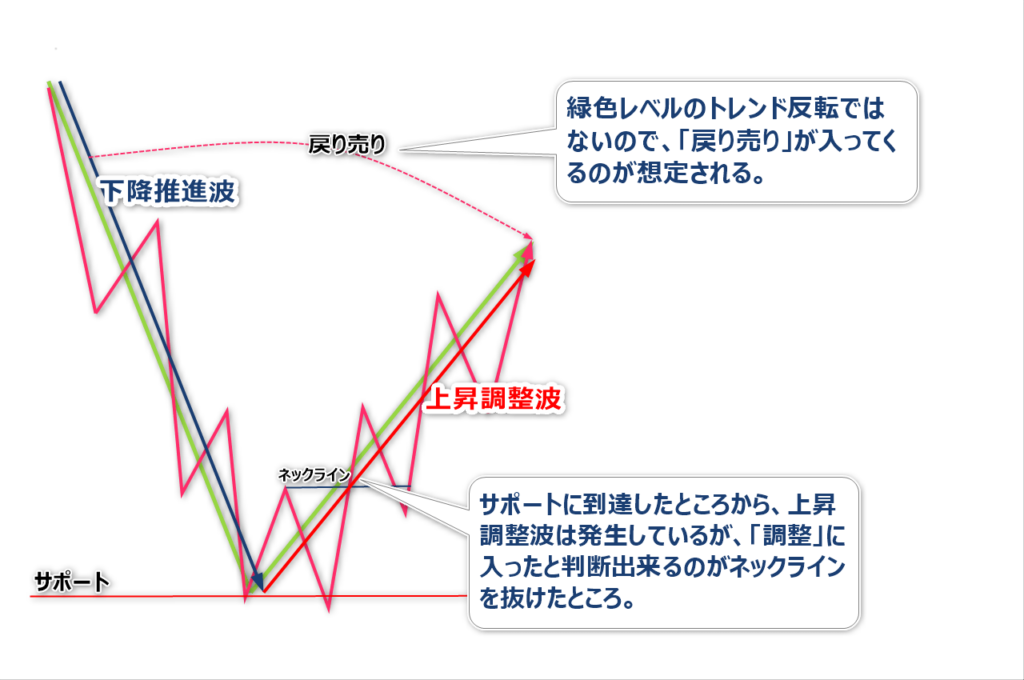

そして、その調整波がある程度戻ったところで、本命の戻り売りが入ってきて、また下降推進波が発生します。

この動きによって、この緑色レベルの波にとっての「急所」となる戻り高値(ネックライン)が形成されます。

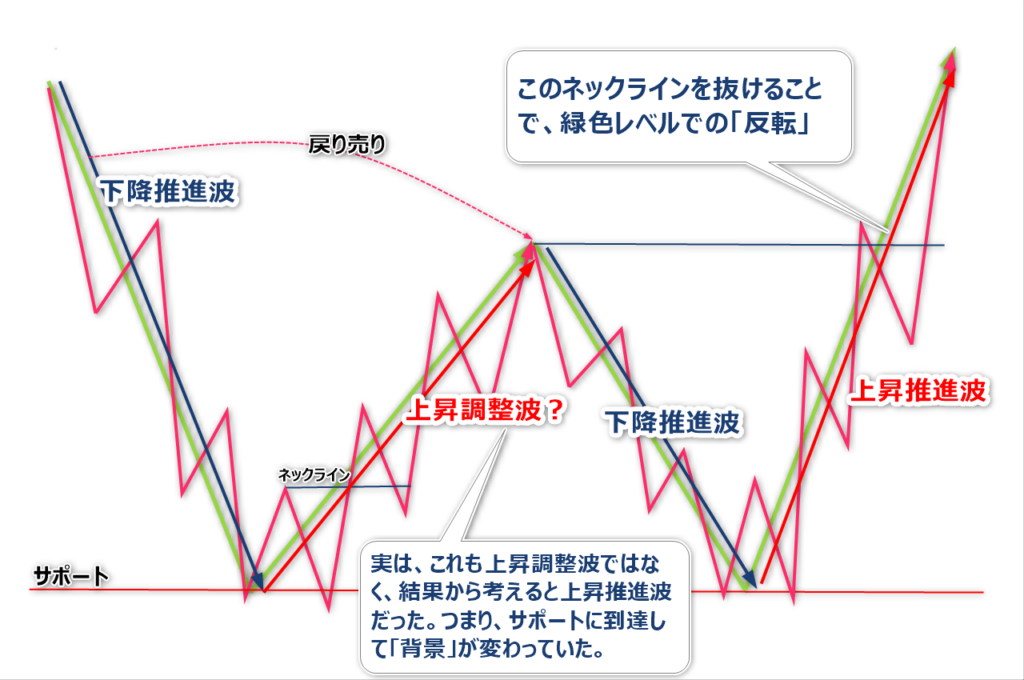

そして、サポートを抜けられずに上昇反発した上昇波がこのネックラインを抜けることで、緑色レベルの「反転」になるわけです。

今の話で気づいた方もいると思いますが、厳密にはダブルボトムは「反転」の1種類しかありません。

フラクタル構造的に「調整」と「反転」という関係性があるということなんですね。

しかし、波レベルの認識というのは、デジタル的なものではなくてアナログ的なものだったりします。

なので、フラクタル構造的に「調整」と「反転」の2種類のダブルボトムが存在しているというイメージを持っている方が対応しやすかったりします。

単純には、その波レベルにとって小さいダブルボトムは「調整」になりがちであり、大きなダブルボトムは「反転」になりがちということ。

上に紹介した記事にも書きましたが、ダブルボトムの本質的な部分は、「本命の戻り売り勢力が入ってきて出来上がった砦(戻り高値・ネックライン)が上抜けてしまうことで、その波レベルの下降トレンドの継続のシナリオが破綻する」という点です。

つまり、大事なのはどの波レベルの戻り売りによって出来上がったダブルボトムなのか?という視点なんですね。

この波レベルの認識がアナログ的な要素を含んでいることが、FXを難しくしている要因の1つだったりもします。

まとめ

FXのチャート分析において「反転のサイン」とされるダブルボトム・ダブルトップのチャートパターン。

「調整」と「反転」の2種類のダブルボトムがあるということ。

これは、フラクタル構造的に上位と下位という関係性であり、本質的にはどちらも「反転」。

ですが、波レベルの認識はアナログ的な要素でありますので、2種類のダブルボトムがあるという感覚でチャートを見た方が対応しやすいこともあります。

大事なのは、ダブルボトムの本質的な部分である、どの波レベルの戻り売りが入って出来たダブルボトムなのか?という部分をイメージすることですね。

また、今回は触れませんでしたが、チャート分析においてはどういったチャートポイントに到達して形成されたダブルボトムなのか?という視点も重要です。

この方向に話を広げるときりがないのですが、要は「環境認識」が大事という話ですね。

ダブルボトム・ヘッドアンドショルダーなどのチャートパターンはよく目にしますし、しかるべきタイミングと場所で出現するチャートパターンはしっかり機能することが多いです。

ですが、波1つ1つの意味を追ってチャート分析をしていけば、同じ結論に到達しますし、チャートパターン以外の場面でも適用できますので、おすすめです。