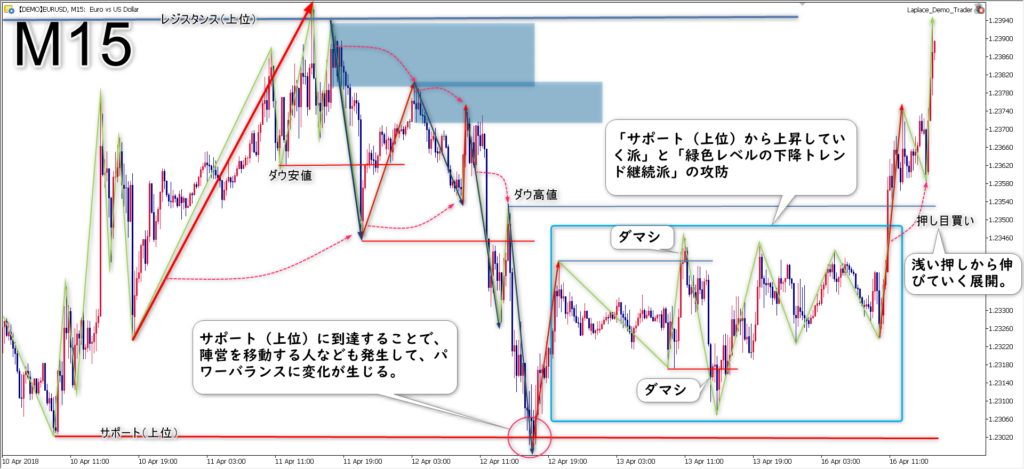

FXチャート解説 『EURUSD』2018/4/12頃

2018年4月12日頃の『EURUSD』のFXチャートについての解説です。

M15レベルの上昇トレンドがレジスタンスに到達して下降トレンドに転換した後、サポートに到達後に攻防の展開から再度上昇トレンドに転換していく場面です。

上位のレジスタンスに到達した直後に下降波が発生していますが、押し目買いが入って再度上昇しています。

ですが、この上昇波が高値抜け失敗に終わる形から強い下降波が発生して、ダウ安値を割って上昇トレンドが終了する展開でした。

しかし、上昇トレンドが緑色レベルで終了したとしても、別の分析の仕方や別のレベル感で捉えている人達も居るので、このエリアでの上昇を諦めていない勢力が一定数居るわけですね。

なので、緑色の下降波に対しての戻りも深くなっています。

「押し」や「戻り」の深さというのは、トレンドの強さのバロメーターです。

価格は多数決の原理で動きますが、パワーバランスの偏りが強ければ強い程、一時的な押し・戻りの勢力も弱くなり、また推進波方向にポジションを持ちたいという人気も強ければ、押し・戻りが浅い段階から推進波の再開が始まります。

なので、押し・戻りが深い場面というのは、それだけ反対勢力にもそれなりに支持者がいるということです。

上の画像の場面で言えば、「上位のレジスタンスに到達して緑色レベルでは上昇トレンドが崩れたけど、もう1つ上位では崩れずに高値抜けをしていく展開になるのでは?」と考える相場参加者がまだ多く存在しているということですね。

その後、互いに発生させた波に対してさらに押し目買い・戻り売りが入る展開ですが、ここでもやはり戻しは深い状況です。

ですが、この攻防を売り勢力側が勝利する展開で攻防の要になっていたサポートを下抜けていきました。

そして、この下抜けた下降波に対して、次の戻り売りはFIBO50%程の浅い段階から入ってきて、再度大きく下落していく展開でした。

つまり、攻防の結果を受けて、このエリアでの買い勢力側が弱まってしまい、パワーバランスの偏りが強くなったということですね。

攻防を勝利したということは、攻防の中でも「売り勢力」側の方がパワーバランスでは優勢だったということですが、戻しの深さを見るとわずかに優勢だったのであり、攻防の結果を受けてその後は「売り勢力」側が明らかに優勢な状況になったということですね。

ですが、その様な状況も上位の新たなチャートポイントに到達することで変化が生じます。

上位のサポートに到達したことで、「背景」が変わります。

緑色レベルの下降トレンドを支持していた相場参加者の中には、「下落するとしてもサポート(上位)までかな」と、利確して売り勢力陣営から離れる人も出てきます。

サポート(上位)に到達したことで、「サポート(上位)からの上昇」派と「緑色レベルの下降トレンド継続」派の攻防が発生しています。

上の画像の水色枠の部分ですね。

この中では、押し・戻りが深いというより、「ダマシ」が発生しています。

それくらい、勢力が拮抗していたということですね。

ですが、この攻防を上抜けた後の上昇波に対しては押しが浅い段階から押し目買いが集まって、再度伸びていく展開でした。

これは、先程と同じ原理ですね。

攻防を「買い勢力」側が勝利した結果を受けて、売り勢力側がだいぶ減ってしまい、パワーバランスの偏りが強くなった為、上昇トレンドの人気が強くなり、浅い押しの段階からも買い注文が集まったわけですね。

基本的な考え方として、トレンドの転換期や攻防になっている時などは、押し・戻りは深くなる傾向があり、攻防に決着がついた後や「ぐいぐい期」は押し・戻りが浅くなる傾向があります。

こういったイメージを持つだけでも、チャート分析の精度向上に役立つのではないでしょうか。

まとめ

「トレンドの強さ」とは、そのエリアにおける買い勢力と売り勢力のパワーバランスの偏りの大きさです。

少し勘違いしやすいですが、「偏り」が「トレンド」であり、「偏りの大きさ」が「トレンドの強さ」です。

買い勢力側が「51対49」という僅差でも上回っていれば、価格が上昇しますので、「上昇トレンド」です。

ですが、裏を返せば「49」も売り勢力側が存在するということなので、「押し」が深くなるのは道理ですよね。

買い勢力側が「90対10」というパワーバランスで優勢であれば、「上昇トレンド」という点では同じですが、売り勢力側が「10」しか存在しない為、押しが発生しても強い力がありませんので、やはり「押し」は浅くなりやすいということです。

上位の環境含めての考察にはなりますが、現在のこのエリアでは「押し・戻り」が深く入ってくるのか?浅い調整で推進波が再開するかも?など、イメージしながら分析すると、よりチャート分析の精度の向上に役立つと思います。